中部横断自動車道開通一周年記念シンポジウムの開催について

掲載日:2022年08月24日

第1部(山梨県富士川町×拓殖大学包括連携協定 5周年を振り返る)の様子

(字幕でご覧頂けます)

中部横断自動車道は、静岡県静岡市を起点として山梨県甲府市を経由して長野県小諸市に至る延長約132kmの高速自動車国道です。中部横断自動車道が整備されることにより、現在整備が進められている新東名高速道路をはじめ、中央自動車道、上信越自動車道が接続され、日本海及び太平洋の臨海地域と長野・山梨県との連携・交流を促進するとともに、沿線の方々が安心して暮らせるネットワークの構築、物流体系の確立や広域的観光ゾーンの形成・支援等に寄与することが期待されています 。

山梨-静岡間は2021年8月29日に全線開通しました。開通1年後は山梨県峡北・峡中地域から名古屋市までの所要時間は約28分短縮して約179分になり、交通量は南部IC~富沢IC間で約3倍に増加するなどの効果が表れています(国土交通省発表)。

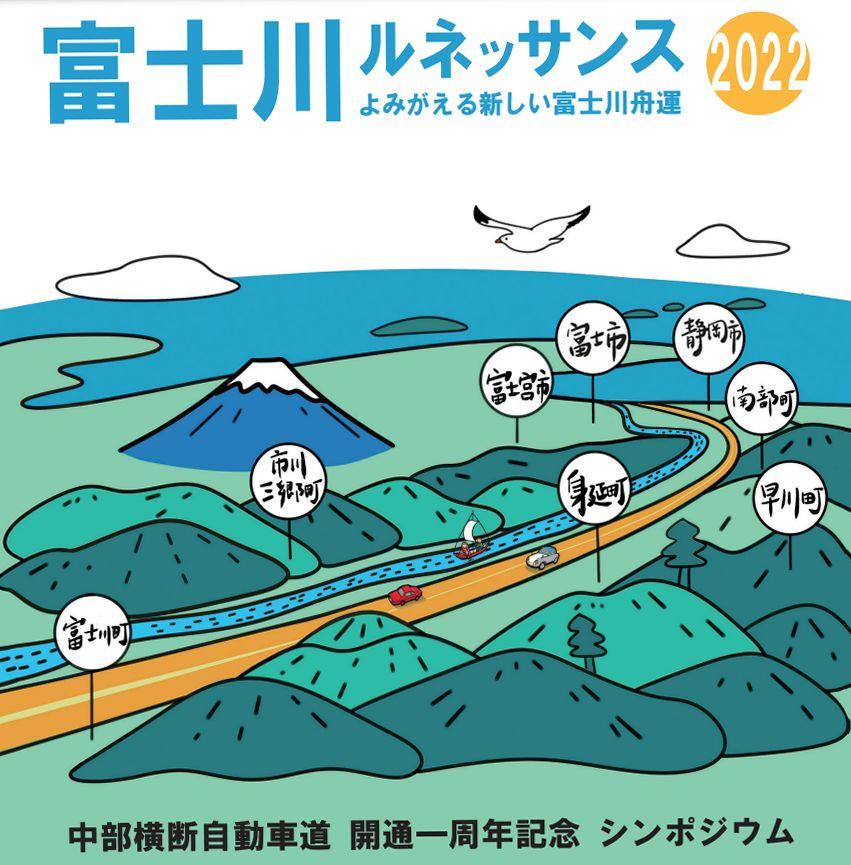

もとより山梨県峡南地区は、中部横断自動車道と並行する富士川を利用した富士川舟運の拠点として、歴史的に静岡県と交流を深めてきました。今後は様々な交通インフラの発達により、さらになる地域活性化が期待されるところです。このような歴史・社会的な背景を踏まえ、中部横断自動車道山梨-静岡間の開通一周年を記念して、富士川の始点ともいえる富士川町を拠点として両県の関係者によるシンポジウムを開催することにより、地域間交流の意義と新たな活用を図る機会としたいと考えております。

また昨年(2021年)度は、富士川町と拓殖大学が2017年度に包括連携協定を締結してから5年目を迎えました。この間に学生は、富士川町において地元の郷土料理"みみ"を活用した地域ブランディング作りの活動、ふるさと納税の支援、ゆずを用いた商品開発などを行ってきました。本活動にも着目して地域の方へ幅広く活動を紹介する契機にしたいと思います。

1.共催

富士川町 拓殖大学

2.後援

山梨総合研究所 山梨日日新聞社・山梨放送 静岡新聞社・静岡放送 毎日新聞甲府支局

3.テーマ

富士川ルネッサンス2022~よみがえる新しい富士川舟運~

4.目的

中部横断自動車道山梨-静岡間の開通を記念して、沿線地域および富士川町の住民をはじめ山梨県と静岡県の関係者および拓殖大学などが関わる地域のまちづくり支援者を対象として、シンポジウムを開催する。シンポジウムの目的は次の通り。

① 中部横断自動車道山梨-静岡間の開通の意義、効果、活用方法の理解を深める。

② 富士川舟運が地域にもたらした恩恵と交流を通じ果たしてきた役割を理解する。

③ 富士川町の自然・歴史・文化・産業などを紹介する。

④ 山梨-静岡両県および富士川周辺の紹介や関係者・住民の交流を図る契機とする。

⑤ 富士川町における拓殖大学の学生まちづくり活動について紹介する。

5.日時

2022年10月8日(土)11:00~16:00(休憩・交流会の1時間を含む)

6.会場

道の駅富士川・南館2階(水防対策室)

会場の関係により入場制限あり。シンポジウムの動画は後日ダイジェスト版を放映します。

7.講演内容

第1部 11:00~12:00

山梨県富士川町×拓殖大学包括連携協定 5周年を振り返る

・開会挨拶 山田政通(拓殖大学副学長)

・5年間の活動報告 拓殖大学国際学部 徳永達己ゼミ

拓殖大学工学部 永見豊ゼミ

・講評 いしいそうたろう氏(山梨県住みます芸人)

第2部 13:00~16:00

中部横断自動車道開通一周年記念―山梨・静岡の更なる交流を目指して

~富士川ルネッサンス2022~

・富士川町代表挨拶 望月利樹(富士川町長)

・開会のご挨拶 壷屋嘉彦氏(山梨県土木整備部高速道路推進課課長)

・講演 富士川舟運と交通網の歴史・文化

【登壇者】矢野三男氏(富士川町教育委員会富士川舟運資料調査委員会委員長)

小泉祐一郎氏(静岡産業大学教授)

玉置 実氏(静岡経済研究所主席研究員)

・パネルディスカッション

「道の駅富士川 来店調査の結果から」拓殖大学中嶋嘉孝ゼミ

【パネリスト】佐藤文昭氏(山梨総合研究所調査研究部長)

杉山 歩氏(山梨県立大学教授)

川崎友加氏(静岡英和学院大学講師)

【司 会】徳永達己(拓殖大学国際学部長・教授)

・閉会のご挨拶 山梨義之氏(静岡県交通基盤部道路局道路企画課課長)

学生によるまちづくり活動紹介のパネル展示あり

- 富士川町役場政策秘書課 推進担当

- TEL:0556-22-7216

- 拓殖大学地域連携センター(八王子総務課)

- TEL:042-665-1443