日本語教育学専攻

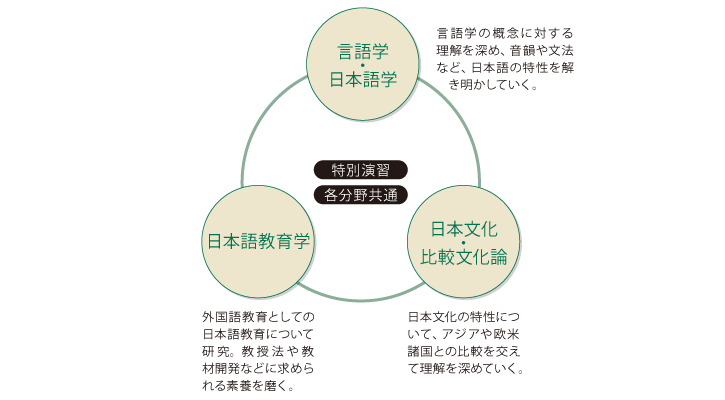

カリキュラム基本構成図

修士論文題目(近年のもの)

・多文化言語協働学習における互恵関係構築と間接ストラテジー使用の関連性 ―学習者の意欲と行動を通じて―"

・中国語母語話者の「離脱動詞」の習得 ―中国語の<掉>と対応する離脱動詞を中心に―

・助言が受諾できない理由が拒否ストラテジーに与える影響 ―日中母語話者の比較研究―

・中国人日本語学習者の促音の知覚について ----入声を持つ方言と持たない方言の母語話者の比較----

・二字漢語「会計」と「経理」に関する研究

・日本語と中国語における再感謝表現の対照研究

・動詞化接辞「-る」の派生語の言語学的特徴の考察

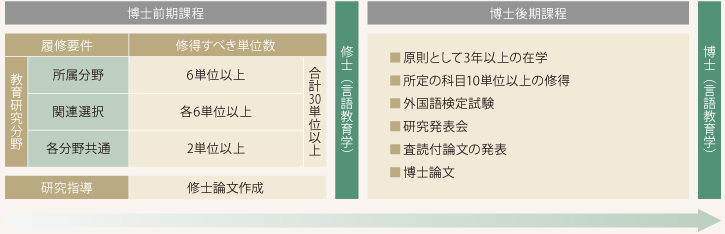

履修単位と学位

社会人入試制度

社会人特別入試制度があります。現職教員や企業や官公庁などに在職する社会人、これから日本語教師をめざす一般の方などを対象にした「社会人特別選抜」で、小論文、口頭試問、書類審査によって総合的に合否を判定します。

留学生入試制度

留学生には、留学生入試制度が設けられています。筆記試験、口頭試問、書類審査によって総合的に合否を判定します。出願資格等は入試要項でご確認ください。また、年に数回入試説明会も実施しています。