拓殖大学 × SDGs

進む拓大、世界を拓く

拓殖大学は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

「真の国際人」を育成してきた大学として、

SDGsを活かしながら、改革を進めます。

2024年「拓殖大学SDGs特設サイト」を開設しました。

拓殖大学は、世界に貢献する「真の国際人」の育成を建学の理念として、1900年(明治33年)に創立された歴史と伝統のある国際大学です。

現在、教育ルネサンス2030「中長期計画」に基づき教育改革を行っています。それは「国際的な視野を持ち、何事にも積極的にチャレンジし、国内外の人と協働して問題を解決することのできるタフな人間力を持った人材(=『拓殖人材』)」の育成を目標とした抜本的な教育改革です。

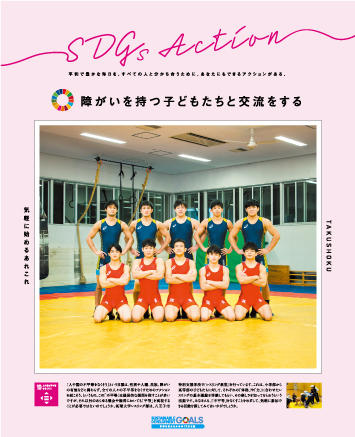

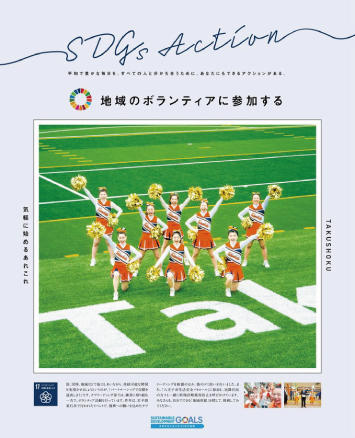

この拓殖人材育成のためのボランティア推進、国際交流、スポーツ振興などさまざまなプロジェクト活動も成果を出しています。また、地域連携センターを立ち上げ、学生が国内外を問わず、地域の中で学びができるよう他大学や企業、自治体ともパートナーシップをとり、国内だけでなくアジアから世界への展開も活発に行っています。

これらプロジェクト活動や地域連携センターでの学びも、持続可能な開発目標(SDGs)と方向性が合致することから、今後、重要な社会的役割を担う人材育成を目指し、SDGsを活用してさらなる大学改革を進めます。

SDGsとは?

持続可能な開発目標(SDGs=Sustainable Development Goals)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っており、SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものです。

[ JAPAN SDGs Action Platform | 外務省 ]

このプラットフォームは,社会に広がるSDGsに関連した取組を幅広く紹介することを目的に運営しています

拓殖大学のSDGsに関する取組事例をご紹介

朝日教育会議2022「一人ひとりが輝ける社会へ ボーダーレス時代の挑戦」を共催

2022年10月8日(土)、朝日新聞社と主催の朝日教育会議2022「一人ひとりが輝ける社会へ ボーダーレス時代の挑戦」が開催されました。「教育の力で未来を切り拓く」をテーマにした連続フォーラムに、本学は2018年の第1回より共催しています。5回目となった今回は全3部構成、インターネットライブ配信で実施されました。

写真は基調講演を行う元厚生労働事務次官の村木厚子氏

詳しくはコチラまで

高校生SDGsコンテストに協賛しました

2022年9月17日(土)に開催されました高校生SDGsコンテスト(主催:日本経済新聞社)に於いて徳永達巳教授(国際学部長)が登壇しました。

拓殖大学の発表スライドは下記からダウンロードできます。

「新しいグローバル時代を拓く」拓殖大学によるSDGsへの挑戦

朝日教育会議2020「変革の時代を楽しむ~SDGsで拓く未来~」を共催

2020年11月21日(土)、朝日教育会議2020「変革の時代を楽しむ~SDGsで拓く未来~」を朝日新聞社と共催しました。本学学生によるSDGs取り組み事例の紹介や、モデルの冨永愛さんの「明日の世界のために私たちができること」をテーマとした基調講演、冨永愛さんに加えて川名明夫学長、石坂産業株式会社 代表取締役 石坂典子さん、石川一喜国際学部准教授の登壇によるパネルディスカッション等を実施しました。

政経学部にSDGs講義科目を設置

2020年度より、SDGsの基礎知識獲得を目的とした単位認定科目を設置。国連地球サミットで「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた17の「持続可能な開発目標(SDGs)」の視点を養い、環境・経済・社会の課題の同時解決に取り組み、持続可能な地域づくりを担うための基礎知識身につけます。

笑いの力でSDGs!を広める!~学生チャレンジ採択企画~

JICA×拓殖大学 連携ボランティア

ネパール・農業を通じた農村地域活性化プロジェクト

拓殖大学で農業・国際開発などを学んだ人材を、ネパール連邦民主共和国からの要請に基づいて青年海外協力隊員などとして同国へ派遣するプロジェクトです。モデルサイトであるゴルカ郡のモデル農家における野菜栽培、農産加工などの技術向上、地域の関係者と一体となった農村開発、グリーン・ツーリズムなどの推進のための活動を行い、モデルサイトの農村地域を活性化させることを目的としています。拓殖大学が推薦するのは、国際学部農業総合コースにおいて2、3、4年生の3年間にわたり、豊富な農業研究を経て卒業した人材です。派遣する職種は、野菜栽培(2名)、農産物加工(1~2名)、観光(1~2名)など。期間は2年間で、それを3世代継続し、2018年度後半から計6年間取り組む予定です。

海外で活躍する農業人材を育成

ネパールの農村地域を活性化せよ!

JICAと連携し課題解決に挑む

やまなしMiraiプロジェクト

2018年(平成30年)に内閣府の「地方と東京圏の大学生対流促進事業」の一つとして採択された「やまなしMiraiプロジェクト+2019」は3年目を迎えました。このプロジェクトは、2017年11月に本学と山梨県立大学、山梨総合研究所との三者間で締結した、山梨地域の活性化包括連携に関する協定を基に山梨県、甲府市及び各地域団体からの協力を得ながら様々なプログラムを展開しました。

◆プロジェクト一覧

1.笛吹市ひみね地区活性化プロジェクト

2.空き家でつながる住まいプロジェクト

3.ハタチの畑プロジェクト

4.芦川活性化えんさプロジェクト

5.甲府市リノベーションまちづくり活動の整備と情報発信

6.まちづくり合同ゼミ新しい地方創生のカタチつくりプロジェクト

海外で活躍する農業人材育成

イスラエル農法を活用し地域の活性化

JICAと連携し課題解決に挑む

八王子市城跡の魅力を高めるデザインプロジェクト 2020

文化庁「日本遺産」認定ストーリー「霊気満山高尾山~人々の祈りが紡ぐ桑都物語~」の主要構成要素の一つである「八王子城跡」に焦点をあて、同地を「未来の地域コミュニケーション・ハブ」と位置づけ、その魅力を高めるためのデザイン提案に取り組みました。プロジェクトは、工学部デザイン学科教員が運営するコミュニティデザイン研究室と八王子城跡を管理する八王子市教育委員会生涯学習スポーツ部文化財課との協働事業プロジェクト、活動を進めるなかでNPO法人「八王子城跡三ツ鱗会」との連携も始まりました。今後も引き続き「公学民連携」の枠組みを活かして活動していく予定です。

地域とのコラボレーションによる教育活動の推進

八王子城からはじまる"桑都物語"

産官学の連携による八王子の魅力発見

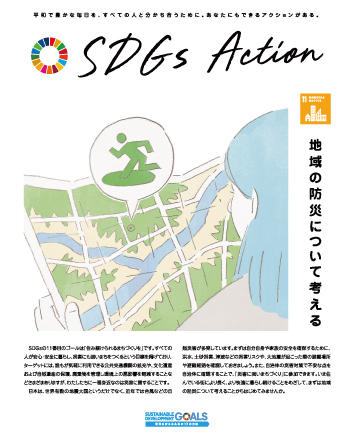

八王子市×株式会社エイビット×拓殖大学、他3者による

産官学連携八王子防災プロジェクト

八王子市、株式会社エイビット、拓殖大学、他3者は、総務省より、「IoT・AIを活用したリアルタイムハザードマップの作成と行動支援情報の提供モデル実証事業」を受託しプロジェクトに着手しました。このプロジェクトでは、ゲリラ豪雨などによる中小河川の氾濫に対してIoTとAI技術を活用し市町村と連携することで防災・減災を目指しています。IoT技術を活用して中小河川の水位を取得するシステムを構築し、気象情報から地域降雨データを集積し、AI技術を活用してデータ分析を進めました。この分析データと八王子市が持つ地域情報を連携させることで、地域の水害・避難のための情報提供の実現を目指してプロジェクトに取り組みました。2018年11月には成果報告会も実施しましたが、プロジェクトは多角的に活動を続ける予定です。

IoTによる河川の水位監視システム構築

IoTとAIで防災・減災にチャレンジ!

産官学連携による研究・開発と学生教育

多くのSDGsに関する取組を実施

外国人留学生の日本での就職のために。

「就職情報冊子制作のためのOG取材」

~モモとブドウで繋ぐ未来~!

八王子市館ケ丘団地自治会を支援

モンゴルで日本語夏期講習

学内で気軽にSDGs

コンタクトレンズの空ケースを資源として活用しよう

エレベーターよりも階段を使用してエネルギーをみんなに、そしてクリーンに

献血をして、すべての人の健康と福祉に協力しよう

購買会でのレジ袋利用を減らそう